|

Développée sur quatre continents, la poste aérienne revint timidement à ses origines, trouvant un nouvel essor dans la desserte de nuit métropolitaine.

De tous temps, la Poste s'est fixée comme objectif de distribuer au plus vite les plis qui lui sont remis. Chaque fois qu'elle peut utiliser un moyen de transport rapide, elle l'adopte.

|

|

|

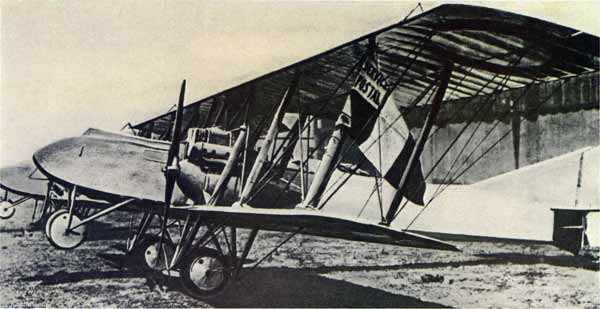

En août 1918, des bimoteurs de

bombardement Letord 5.A3 inauguraient les premiers services postaux réguliers Le

Bourget - Saint-Nazaire et Nice-Ajaccio. Cette initiative purement militaire ne

survécut pas à la fin des hostilités.

|

Dès que l'aéroplane fut capable de couvrir des distances supérieures à 200 km, des expériences de transport de fret aérien furent tentées. Ainsi, en 1911, Védrines transportait-il des journaux entre Issy-les-Moulineaux et Deauville; l'année suivante, les frères Moreau construisaient l'« Aérostable », qui servit également à des essais de poste aérienne.

Mais la tentative la plus poussée fut celle du lieutenant Ronin, qui chercha à établir une liaison entre Paris et Bordeaux-Pauillac en livrant un sac de 6 kg de courrier à un paquebot en partance pour les Antilles. Cette aventure dura le temps d'un voyage, le 15 octobre 1913. Les appareils de l'époque étaient encore trop faibles, trop fragiles et le seuil de rentabilité trop élevé pour bâtir une entreprise commerciale

digne de ce nom.

Paradoxalement, si la Grande Guerre suspendit tous les projets dans ce domaine, c'est l'état-major qui relança l'idée du courrier aérien. Fin 1918, deux lignes militaires étaient créées, qui fonctionnèrent régulièrement pendant plusieurs mois sur les trajets Le Bourget -Saint-Nazaire et Nice-Ajaccio.

Au début de 1919, les groupes de bombardement GB-5 et GB-9, sur Bre-14, furent mis à contribution pour livrer le courrier et du fret aux régions sinistrées du nord de la France. Mais, la guerre terminée, ces initiatives militaires cessèrent, laissant le champ libre à l'initiative privée.

La « Ligne » : vers le sud et l'ouest

En fait, dès septembre 1918, Pierre Georges Latécoère avait proposé au gouvernement un plan de service postal aéromaritime entre la France et l'Amérique du Sud, via le Maroc et le Sénégal. Le 25 décembre suivant, afin de persuader les sceptiques et prouver aux autorités que la « Ligne » n'était pas un mythe, le capitaine Cornemont, sur un Salmson 2 A2, réalisa une liaison de reconnaissance entre Toulouse et Barcelone.

Les Lignes aériennes Latécoère étaient nées. Commence alors ce que Joseph Kessel appela plus tard « la chanson de geste de notre temps ». Il fallut d'abord vaincre les Pyrénées et franchir le désert, au risque d'être capturé par des tribus hostiles; plus tard, survoler l'Atlantique et sauter la muraille des Andes : tels étaient les exploits quotidiens des pilotes de la Ligne. Il y eut certes des morts, beaucoup trop

de morts, mais le courrier devait passer. « On ne revient pas à la base », disait Daurat.

En 1927, Latécoère atteignait enfin son but : rallier l'Amérique du Sud. Mais des problèmes financiers l'obligèrent à céder ses parts à Marcel BouillouxLaffont : la Compagnie générale aéropostale prenait le relais. L'épopée continuait, et des hommes comme Guillaumet, Mermoz, Saint-Exupéry, Daurat... marquèrent à jamais ces pages de l'aéronautique française (v. Breguet, Caudron, Couzinet, Daurat, Farman, Françaises [Compagnies

aériennes], Guillaumet, Latécoère, Lioré et Olivier, Mermoz, Noguès, Saint-Exupéry).

Vers le nord et l'est

Sur les réseaux de l'Ouest et de l'Est, six compagnies aériennes se livraient une concurrence acharnée. Par le jeu des fusions, leur nombre fut réduit à quatre en 1927. 11 s'agissait de :

— La Société générale de transports aériens (SGTA, ex-Lignes aériennes Farman), dont l'activité se limitait à l'Europe du Nord;

|

|

|

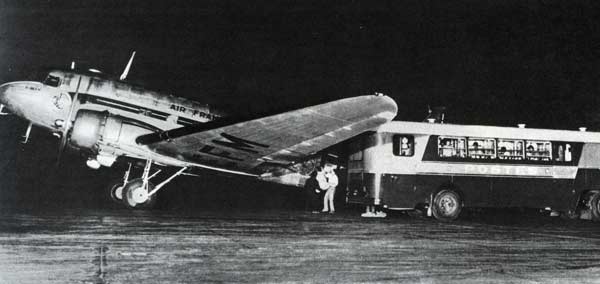

Photographiés au Bourget en 1936, les

premiers Caudron « Simoun » d'Air Bleu. Créée sur le principe de l'échange de

correspondance — de jour — entre Paris et six villes de province, cette

compagnie postale privée fonctionna un an sans subventions et cessa ses

activités en août 1936. Restructurée, elle reprit son service en avril 1937 avec

un nouveau statut de société tripartite et une flotte de onze appareils. Le 10

mai 1939, elle inaugurait la première liaison postale de nuit avec des Caudron «

Goéland ».

|

— Air Union, née de la fusion des Messageries aériennes et des Grands Express aériens, et assurant les vols vers l'Europe occidentale;

— La Compagnie internationale de navigation aérienne (CIDNA, ex-Franco-Roumaine), qui desservit d'abord les pays de la Petite Entente, avant de relier Paris à Istanbul ;

— Air Union Ligne d'Orient (AULO), qui regroupait la Société maritime de transport, fondée par Fernand Lioré, et les Messageries transaériennes. Concurrente directe de la CIDNA, elle joignait des villes du Moyen-Orient par un itinéraire qui survolait le bassin méditerranéen.

Si les lignes Latécoère avaient pour but le convoyage du courrier et, à l'occasion, d'un ou deux passagers qui ne craignaient pas de risquer leurs vies, l'activité de ces quatre compagnies était fondée sur le transport des personnes, les plis aériens n'étant qu'une activité accessoire.

Ainsi, en 1927, sur mille lettres à destination de l'Angleterre, cinq seulement prenaient l'avion. Il fallut attendre 1929 et une série d'enquêtes de l'Union postale européenne pour aboutir à de notables améliorations, grâce à la baisse et à la standardisation des surtaxes, et à la coordination des horaires des lignes.

L'adoption d'une surtaxe unique en 1931 se traduisit par une nette augmentation du trafic aérien : de 76 t de courrier partant de France vers l'étranger en 1930, on passa à 107 t en 1933. Mais les problèmes découlant des rivalités entre les compagnies existantes ne furent résolus qu'avec la création d'Air France en 1933 et la loi du 11 décembre 1932 fixant le statut de l'aviation marchande. Cette loi donnait, en particulier,

la possibilité à l'administration postale de passer des contrats pour cinq ans avec certains organismes, ainsi l'accord conclu avec Air Bleu en 1935 dans le cadre d'un trafic intérieur.

Air Bleu : « la lettre rapide »

La première expérience de création d'un réseau intérieur fut la conséquence directe de la grève des cheminots de 1920. Pour pallier cette brusque carence, qui risquait de paralyser l'économie française, le colonel Saconney, directeur de la navigation aérienne, fut chargé d'organiser des liaisons postales entre la capitale et les grandes villes de province. Mais, la grève terminée, cette heureuse initiative tourna court.

|

|

|

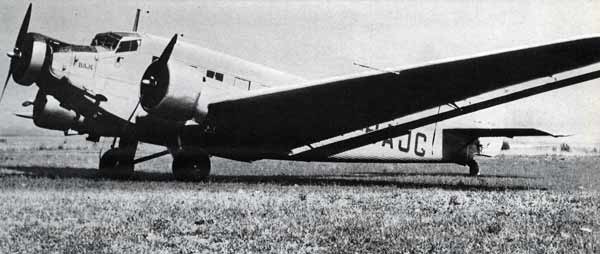

Les Junkers Ju-52/3m, qui, dès 1938,

permirent à l'Allemagne d'assurer les premières liaisons postales de nuit à

l'échelle européenne, reprirent du service aux couleurs françaises en 1945, avec

la création du CEP (Centre d'exploitation postale) : le 26 octobre, le Ju-52/3m

(AAC-1) F-BAKK inaugurait la ligne Paris-Bordeaux-Pau.

|

C'est seulement en 1935, sous le patronage de Georges Mandel, alors ministre des PTT, que se développa la poste aérienne métropolitaine, exploitée par Air Bleu. Encadrée par les anciens de l'Aéropostale (Daurat, Vanier...), cette compagnie assurait le trans

port quotidien d'un courrier surtaxé sur les itinéraires suivants : Paris-Lille, Paris-Rouen-Le Havre-Deauville, Paris-Le Mans-Angers-Nantes-La Baule, Paris-ToursPoitiers-Angoulême-Bordeaux, Paris-Toulouse-Perpignan, Paris - Clermont-Ferrand, Paris - Nancy - Strasbourg-Mulhouse.

L'aller et le retour, effectués dans la journée sur chaque ligne, étaient calculés pour permettre de recevoir à Paris, le soir même, la réponse à une lettre envoyée le matin. Assuré par des Caudron C-631 « Simoun », choisis sur la recommandation de Didier Daurat, directeur technique de la compagnie, le service fonctionnait avec un taux de régularité de 98 %, mais, au bout de treize mois, se révéla catastrophique du

point de vue de la rentabilité.

Cet échec s'explique, d'une part, par l'importance de la surtaxe (l'expéditeur payait 2,50 F pour 10 g, alors que le port de la lettre de moins de 20 g coûtait à l'époque 50 c); d'autre part, les usagers n'étaient guère enclins à utiliser un service en rupture avec des habitudes bien établies : dépôt du courrier le soir, distribution le matin. A l'opposé, les avions quittaient Paris vers 8 heures, donc avant l'ouverture

des bureaux, pour y revenir vers 19 heures, soit après la fermeture de ces mêmes bureaux. Le système n'offrait donc aucun avantage aux industriels et aux commerçants.

En 1937, Air Bleu et les PTT se mirent d'accord sur une nouvelle organisation. L'idée était de doubler les trains qui quittaient Paris le soir par des avions qui les rattrapaient en cours de route. Le vol de nuit étant impossible, les appareils décollaient aux aurores pour livrer du fret postal avant midi et regagnaient la capitale vers 17 heures. De plus, le courrier ainsi transporté n'était frappé d'aucune surtaxe.

Sur les quatre lignes en exploitation, la charge postale fut estimée à 100 000 lettres à l'aller et 80 000 au retour : il ne manquait plus que la possibilité de voler de nuit. Ce fut chose faite en 1939, quand, avec le concours du ministère de l'Air, un service postal nocturne, assuré par des Caudron C-44 « Goéland », fut lancé sur Paris-Bordeaux-Pau. Parallèlement, Air France transportait le courrier sur Paris-Lyon-Marseille.

Avec la déclaration de guerre, le trafic fut suspendu, mais, après la signature de l'armistice, le gouvernement de Vichy, sur la requête du général Pujo, plaça Air Bleu et Air Afrique sous la tutelle de la compagnie nationale. Les services postaux furent rétablis et assurés par des Caudron « Goéland » dans le cadre de la zone libre : trois cheminements dits économiques reliaient Toulouse, Agen, Pau, Perpignan, Montpellier,

Nîmes, Nice, Marseille et Ajaccio à Vichy. Le 1er janvier 1942, en raison de la pénurie de carburant, le service postal aérien fut réduit à un seul trajet, Vichy-Lyon-Marseille, pour s'interrompre totalement six jours après l'invasion de la zone libre (11 novembre 1942).

|

|

|

Les « Tante Ju furent remplacées en

1948 par les premiers DC-3, dont la charge marchande était supérieure à la leur

: 3 000 kg au lieu de 2 000 kg.

|

Malgré cet arrêt, l'étude d'un réseau postal aérien intérieur se poursuivit, et un programme en quatre points fut réalisé : suppression de la surtaxe, utilisation d'appareils volant à 300 km/h pour gagner du temps sur les longs parcours; création d'un réseau rayonnant autour de Paris avec escales tous les 300 km, ce qui permettrait d'établir de grandes transversales et donnerait de la souplesse au système; enfin, redistribution

rapide du courrier à l'arrivée dans les centres. Mais l'état de la France à la Libération ne permit pas d'appliquer ce plan.

La Postale

Au début de 1945, l'équipe constituée par Didier Daurat, Vanier, Bouisset, Clément, Darque avait le choix entre deux solutions : soit recréer Air Bleu, soit intégrer le service postal aérien dans la compagnie

nationale. Cette dernière solution fut finalement retenue. Ainsi fut créé le département postal d'Air France, chargé de l'exploitation des lignes sous le sigle CEPM. (Centre d'exploitation postal métropolitain).

Les communications routières et ferroviaires étant loin d'être rétablies, on fit appel à l'avion. Le 26 octobre 1945, un Junkers Ju-52 assurait la première liaison postale d'après guerre entre Paris-Bordeaux-ToulousePau. Bien que les « Tante Ju » furent loin d'atteindre les 300 km/h et d'emporter 3 t de courrier, ces appareils jouèrent parfaitement leur rôle jusqu'en 1948, date à laquelle ils furent remplacés par des

Douglas DC-3.

Fin 1945, malgré un balisage radioélectrique précaire, le CEPM assura 482 heures de vol de nuit, chiffre qui passa à 6 063 en 1947. Mais c'est seulement à partir de 1953 que le réseau français connut une réelle expansion. Les créations de lignes se multiplièrent, et des vols de plus en plus nombreux furent organisés. En quinze ans, onze liaisons nouvelles furent établies pour répondre aux besoins du public et de l'économie.

Après avoir équipé la totalité de la flotte de DC-3 pour le vol de nuit et le vol tout temps, l'administration postale passa commande entre 1961 et 1966 de six DC-4. Ce dernier appareil pouvait emporter 8 t de charge utile (contre 3 pour le DC-3).

Condamnés par suite de leur entretien très coûteux, de leur coefficient de remplissage trop faible et de leur vitesse insuffisante, les DC-4 cédèrent le pas à la fin de 1967 au Fokker 27 modèle 500.

Les derniers DC-3 furent abandonnés en 1968 au profit du DC-4, qui, de 1961 à 1973, assura le transport du courrier à destination du Sud-Est et de la Corse (photo Musée Air-France).

Jugés trop onéreux et présentant un coefficient de remplissage trop faible, les Douglas cédèrent le pas à quinze Fokker F-27(ci-contre au premier plan), aujourd'hui renforcés par quatre Transall C-160(au second plan)(photo Roger DemeulleAviation Magazine).

Une nouvelle ère : les Fokker 27 et les Transall C-160

Celui-ci répondait précisément au cahier des charges des PTT : performances élevées pour assouplir les horaires; charge utile de l'ordre de 6 t; accès facile pour les opérations de transbordement; coût d'exploitation réduit grâce à l'utilisation du kérosène, moins cher que l'essence; niveau de bruit modéré.

Entre octobre 1968 et mai 1969, le Fokker 27 remplaça progressivement le DC-3 et le DC-4 sur neuf lignes de nuit avec un taux de régularité de 99 %.

En 1970, le ministre des P et T, séduit par la charge marchande du Transall C-160, mais sceptique quan à la rentabilité de sa mise en oeuvre, demanda à l'armée de l'Air d'expérimenter l'appareil sur une ligne métro politaine. Pendant un mois, un équipage militaire assura donc la « Postale de nuit ».

Les essais furen concluants, et quatre Transall militaires furent loué. à Air France. Ces avions reçurent un certain nombre d'aménagements demandés par l'administration pos tale : ainsi, le dispositif destiné à recevoir des conteneur chargés rapidement par la rampe d'accès arrière e glissés dans le fuselage au moyen de rails. Ces quatre appareils n'ont jamais posé de problème et se son montrés extrêmement fiables (régularité

de 99,5 Z).

Avec une flotte de quinze Fokker F-27 et de quatre Transall C-160 servis par 115 navigants, l'aviatioi postale a, en 1979, transporté 45 730 t de courrier soit 180 t par jour. Ces chiffres se passent de commen taires : la « Postale » a de l'avenir.

|